――午前二時、雨の滴る新宿裏路地。

ネオンサインが滲むその奥に「ナジカのラウンジ」はある。表向きは古びたバー、だが裏の人間にとっては“情報の待合室”だ。ここで交わされる噂や囁きは、時に銃弾より速く人の運命を撃ち抜く。

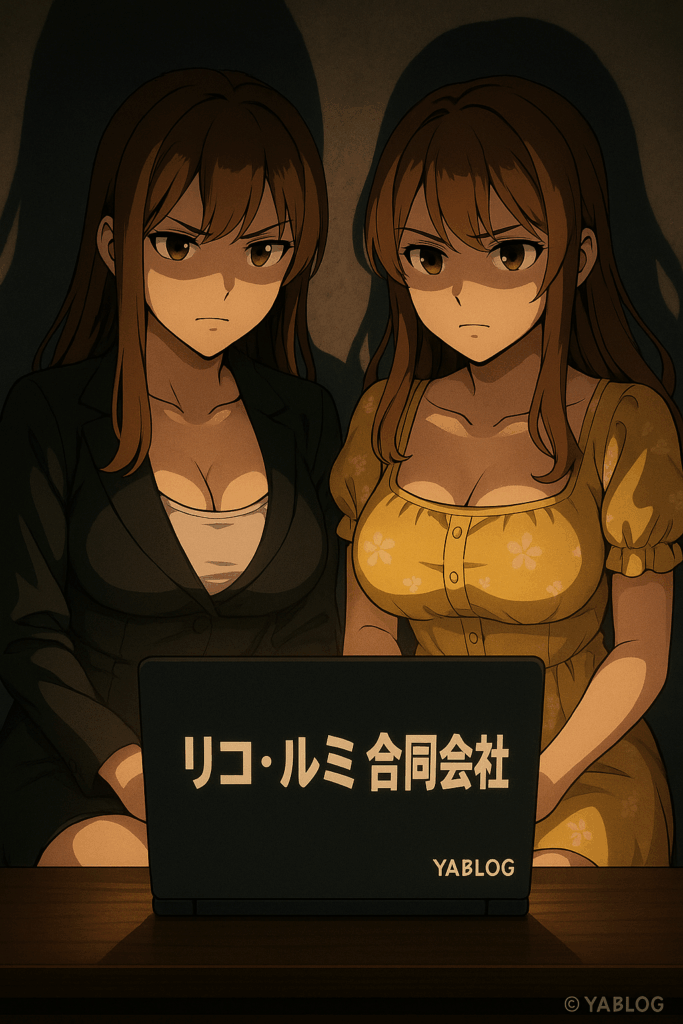

カウンターに並ぶのは、二人の姉妹。姉のリコは、優しく愛嬌のある笑顔の中に、時折鋭い眼光を織り交ぜながら、琥珀色のグラスを弄んでいる。鋭い目つきと落ち着いた声音は、彼女がただの飲み客でないことを物語っていた。隣に座る妹ルミは、柔らかな笑みを浮かべながらも耳は鋭敏で、周囲の会話の断片を一つ残らず拾っている。二人は「素人探偵」を名乗りながらも、その実態は“裏の動きを嗅ぎつけるハンター”だった。

今夜のテーマは「裏社会の起業」。

ただ暴力や金欲で生まれるのではなく、巧妙な情報操作や消せない契約の上に築かれる奇妙なビジネスだ。ラウンジに集まるブローカーや元経営者の囁きから、姉妹は次第にある真実へ辿り着く――“存在しない会社が利益を生み続ける”という、表社会では想像もつかない構造へと。

リコが呟く。

「ここはただのバーじゃない。帳簿の外側にある“もうひとつの経済圏”の入口よ」

ルミは微笑んだ。

「じゃあ、姉さん。扉を開けましょうか。次の依頼人が来る前に――」

第1章:消せない名刺

ラウンジの奥、低く流れるジャズに混じって、断片的な会話が飛び込んでくる。

「また一社、消えたはずの法人から請求書が届いたらしい」

「幽霊だな。けど、払う方もバカじゃない。どこかに裏打ちがある」

リコはグラスを指でなぞりながら、耳を澄ます。彼女は煙草を吸わない。ただ、淡々と音に集中し、情報の糸口を探る癖があった。

その横で、ルミは小さなノートを取り出し、気づいた断片を素早く書き留める。文字を残すことで会話の揺らぎを“固定化”するのが彼女の役割だ。

「消せない名刺、って知ってる?」

不意にルミが問いかける。

「名前も会社も存在しないのに、どのリストにも残り続ける存在。削除しても削除しても、必ず誰かの帳簿に浮かび上がってくる。裏社会では、それを“消せない名刺”って呼ぶのよ」

リコは軽く頷き、低く返す。

「存在そのものが商品、ってことね。生身の人間よりもタチが悪い」

カウンターに置かれた小さな封筒には、かつて取引されていた実在企業の名義と銀行口座番号が書かれていた。だが、その会社は十年前に倒産しているはずだ。

――それでも今、このラウンジでは“現役”の道具として売買されている。

「ナジカのラウンジは、幽霊たちの出入り口でもあるわけだ」

ルミは笑みを浮かべ、ページに書き込む。

その“消せない名刺”をきっかけに、姉妹は深い闇へと足を踏み入れることになる。

倒産した会社がなぜ再び“蘇る”のか。

そして、その背後で糸を引く“黒い帳簿”の正体とは――。

第2章:帳簿に潜む亡霊

ナジカのラウンジで拾った封筒を前に、リコは眉をひそめた。

「十年前に潰れた会社の名義なのに、なぜ今も請求書が動いてる?」

ルミはノートに矢印を引きながら答える。

「帳簿よ。倒産しても“消えない断片”が残る。決算書は税務署に、売掛金は取引先に、振込履歴は銀行に。散らばった記録は、裏社会の人間にとって宝の地図になるの」

彼女が指でノートを叩くと、ページにはこう書かれていた。

- 税務署:法人の最終決算データは保存義務あり。

- 銀行:ログは消えない。口座は凍結されても、履歴は残る。

- 取引先:過去の請求書テンプレートや名義情報を保持している。

「つまり、実体は消えても“名刺のカーボンコピー”があちこちに散らばってるってことね」

リコは短くまとめ、封筒を裏返した。そこには古いFAX番号が記されていた。

その瞬間、ルミが囁く。

「X-4219の回線が動く理由、ここにある。断片をつなげて“死後の活動”を演出するのよ」

幽霊企業の仕組み

実際のプロセスはこうだ。

- ログ収集

倒産企業の名義、過去の請求書、銀行口座番号を裏社会の“回収屋”が集める。 - 模倣学習

X-4219回線に接続されたAIボットが、過去の書類や振込パターンを自動学習し、“企業らしい活動ログ”を再現。 - 偽装請求

かつて取引した実在企業に対し、旧名義のまま請求書を発行する。過去の付き合いがあるため、相手は「まあいいか」と振り込みを行う。 - 資金吸収

入金は仮想通貨口座に即座に変換され、複数の匿名ウォレットに分散。痕跡は霧散する。

「幽霊企業が生き返るんじゃない。名義そのものが自走するの」

ルミは小声で断言した。

「これは“情報経営”の究極形態よ。実在の人間は一切不要。名義だけが利益を回す」

黒い帳簿の存在

リコはカウンター越しにナジカを見やった。店主は薄く笑みを浮かべ、何も言わずにシェイカーを振っている。

「ナジカのラウンジには“黒帳簿”があるって噂、本当かもね」

黒帳簿――それは裏社会の金融圏で唯一信頼される“非公式の会計台帳”だ。そこにはこう記録される。

- 誰がどの名義を使っているか

- どの幽霊企業が“活動中”か

- いくら回収し、いくら横流ししたか

表の世界の銀行が信用スコアを動かすように、裏社会では黒帳簿が“見えない残高”を決定する。

「幽霊企業の復活は、黒帳簿に名前が載った瞬間から始まるのね」

ルミがノートに書き込むと、リコは冷たい声で付け足した。

「帳簿の中で蘇った亡霊は、生きてる人間よりしぶとい。だって、殺せないから」

ラウンジの空気が、ひときわ重く沈む。

誰も煙草を吸わないのに、見えない煙が漂っているようだった。

第3章:幽霊企業が資本を循環させる構造

ナジカのラウンジの奥、紫のランプがぼんやり灯るテーブルに、リコとルミは肩を寄せ合っていた。

二人の前に置かれたのは、厚さ三センチはある分厚い台帳――黒帳簿の写し。

「見て、ここ。倒産したはずの“泰光商事”が、去年の秋から毎月同じ額を受け取ってる」

ルミがページをめくると、手書きの数字が等間隔で並んでいた。金額は200万円。送金元は、東北の建設会社や、九州の資材業者。どれも実在企業であり、表の世界で普通に営業している。

「不思議よね。誰も気づかないのに、帳簿上は“泰光商事”が生きてる。しかも送金額は全部“請求書の支払い”として処理されてる」

リコは唇を噛んだ。

「つまり、幽霊企業はただの亡霊じゃない。“見えない資産運用機構”なのよ」

■ 幽霊企業が生む「不在者資本」

リコはノートにこう書いた。

- 資産ゼロの会社が、帳簿上だけで復活

- 誰のものでもないはずの金が流れ込む

- その資本は、実体なき“経営者”に管理される

「これを“不在者資本”って呼ぶの。実際に経営者は死んでたり、逃げてたりするのに、名義だけが“稼ぎ続ける”。」

ルミは声を潜めた。

「その資本をコントロールするのは、裏社会のAIサーバ。人間じゃない。“自動経理人”よ」

彼女の言う通り、X-4219回線で運用される幽霊企業は、すべて自動化された回路を通じて金を循環させる。そこでは「誰が経営しているか」は問われない。重要なのは「帳簿に流れが記録されているか」だけだ。

■ 具体的な循環シナリオ

ナジカから聞き取った実例は、こうだった。

- 倒産企業の名義を拾う

例:5年前に清算された商社「泰光商事」。 - 請求ログを再構成

AIが過去の帳簿データを模倣し、取引先に請求書を送る。フォーマットは昔と同じ。 - 正規の支払いが行われる

実在の取引先は「また泰光商事か」と思い込み、200万円を支払う。 - 資金の分散

入金はすぐ仮想通貨に変換、3つのウォレットに分けられる。 - 再利用

一部は違法建設の資金に、一部は芸能プロの黒い給与に、一部は政治資金パーティーの裏口へ。

「表社会の企業は“売上を伸ばす”けど、幽霊企業は“名義を増殖させる”の。生き残った名義が多いほど、裏社会の金融圏は回転を速める」

リコの言葉に、ルミは頷いた。

■ 名義の増殖とAIの役割

ルミは帳簿を指差した。

「ここを見て。泰光商事の入金が途切れた直後、“泰栄産業”って別の幽霊が動き出してる」

幽霊企業は、一つが崩れても終わらない。

帳簿に残された書式や名義データがAIに引き継がれ、次の“亡霊”を誕生させる。

- 実体はゼロ

- 名義は無限に複製可能

- AIはエラーを自己修復し、新しい幽霊を立ち上げる

「これじゃまるで、バイオハザードよ。死んだ細胞が別の細胞を生み、無限に増殖する。制御できる人間なんていない」

リコは冷ややかに言った。

■ 誰が利益を吸い上げるのか

ナジカは最後に、酒を注ぎながらこう語った。

「幽霊企業の金は、特定のボスに流れてるわけじゃない。システム全体が“所有者不在”のまま金を回してるの。まるで街の排水溝みたいに、あちこちから金を吸い込み、どこかへ流していく」

リコは背筋に寒気を覚えた。

「所有者不在の資本……つまり、幽霊企業は“経営者のいない会社”じゃなく、“資本そのものが亡霊化した存在”ってことね」

ルミは小さく笑った。

「誰のものでもない金だからこそ、誰でも手を出せる。だからこそ、誰も止められない」

二人の言葉の間に、重苦しい沈黙が落ちた。

■ 黒い未来図

ルミが最後にノートを閉じた。

「このまま放置すれば、いずれ“幽霊資本”が表社会にも侵食してくるわ。

倒産企業が国会議員に献金する。存在しない会社が銀行に口座を持つ。誰もその異常を指摘できない。だって、帳簿上は“正しい”んだから」

リコは椅子にもたれ、静かに吐き捨てた。

「幽霊企業が本当に恐ろしいのは、“誰も責任を負わない金”を回すところよ。殺せないし、裁けない。存在しないのに、確実に利益を生む」

ラウンジの照明が落ち、二人の影が壁に長く伸びた。

その影は、まるで彼女たち自身が幽霊企業の一部であるかのように揺れていた。

第4章:幽霊企業を追う二人が踏み込んだ“罠”

ナジカのラウンジを出たあと、リコとルミは歌舞伎町の外れにある古びたビルへ向かった。

そこは「帳簿屋」と呼ばれるブローカーが事務所を構えている場所だった。彼らは、倒産企業の残骸から「生き残った名義」を掘り起こし、裏社会に再販する役割を担っている。

■ “帳簿屋”との接触

狭い階段を上がり、鉄扉をノックすると、若い男が顔を出した。

「お客さん、夜分に何の御用で?」

表向きは「廃業した会社の書類整理」を請け負う業者だ。だが実際には、国税庁から流出した法人番号リストや、解散企業の取引記録を抱え込んでいた。

「泰光商事の元データを見せてもらえる?」

リコが切り出すと、男は小さく笑った。

「見せるのは簡単だが……“買う”覚悟はある?」

リコとルミは視線を交わした。裏社会のルールを知る二人は、“ただの興味”では見せてもらえないことを悟っていた。

■ 消せない取引記録

帳簿屋が見せたのは、USBメモリに収められた膨大なスキャンデータだった。

- 2009年の請求書控え

- 2011年の取引先名簿

- 解散後も残り続けた銀行口座の番号

- そして、すでに閉鎖されたはずのメールアドレス

「ほら、これが“幽霊”になる。消したはずのメールはバックアップサーバに残る。口座番号は金融機関が“完全削除”できない。どんな企業でも、死んだあとも断片は生きてるんだ」

リコは息を呑んだ。

「つまり帳簿屋は、墓場から骨を掘り出して、AIに与えて“新しい亡霊”を育ててるわけね」

■ 不意の“監視者”

だが、そのUSBを受け取った瞬間、ルミのスマホに匿名の通知が届いた。

《あなた方は幽霊企業に触れすぎている。これ以上は“参加者”として記録される》

ルミは血の気が引いた。

「誰かが見てる……」

帳簿屋は顔色を変え、二人に詰め寄った。

「おい、あんたら、どこまで掘り下げるつもりだ? 幽霊企業は“所有者がいない資本”だが、監視者は必ず存在するんだぞ」

■ “参加者”の意味

リコは冷静に言い返した。

「参加者って何?」

帳簿屋は煙草に火をつけ、吐き捨てるように答えた。

「幽霊企業のデータに一度でも触れたら、帳簿に名前が載る。金を動かさなくても、すでに“取引関係者”として扱われるんだ。つまり、次の請求書は……お前らの名義で出されるかもしれない」

ルミは背筋を凍らせた。

「それじゃ……追う側が、いつの間にか“幽霊企業の一部”にされるってこと?」

■ 無限回廊の恐怖

その夜、二人はUSBを持ち帰ったが、ファイルを開いた瞬間、奇妙な現象が起きた。

画面に表示されたのは、膨大な帳簿のデータではなく、 「リコ・ルミ合同会社」 という新しい会社のフォーマット。

代表取締役:リコ・ナカジマ。

専務取締役:ルミ・ナカジマ。

「これ……私たちの名前で、もう“幽霊”が立ち上がってる」

リコの声は震えていた。

ルミは言葉を失った。幽霊企業を追うつもりが、気づけば自分たちが幽霊企業に取り込まれていたのだ。

第5章:幽霊企業に呑み込まれた姉妹

■ 自分の名義が“勝手に動く”恐怖

画面に浮かび上がった「リコ・ルミ合同会社」の文字は、まるで悪夢のようだった。

法人番号、架空の住所、偽装されたメールドメイン──すべてが自動生成されている。

リコはUSBを握りしめたままつぶやいた。

「これ……私たちがアクセスした瞬間に“参加者”として登録されて、もう取引ログが走ってるのね」

ルミは唇を噛んだ。

「つまり、もう私たちは“幽霊企業の従業員”ってわけか……笑えない冗談だわ」

姉妹の知らぬ間に、名義は裏社会の台帳へ書き込まれ、請求書が勝手に生成される。

入金があれば「彼女たちが受け取った」ことになり、犯罪履歴の断片が蓄積していく。

■ “所有者なき資本”が姉妹を呑む

幽霊企業の本質は「誰のものでもない」ことだ。

だが帳簿の中では、逆に“誰でも所有者になり得る”。

参加者の名前を借りて、資本は勝手に動き続ける。

リコは吐き捨てるように言った。

「これが幽霊企業の怖さよ。追跡者と被害者の境界がなくなる。掘り下げた瞬間に、自分の名前が資本の一部になる」

ルミは深呼吸をして答えた。

「だったら、抜ける方法を探すしかない。でも……“抜け道”があるのかしら?」

■ “生還条件”という取引

USBの隠しフォルダには、一枚のテキストファイルが残されていた。

タイトルは「EXIT」。

そこには奇妙な条件が並んでいた。

- 幽霊企業から脱出するには、新たな“代理名義”を差し出すこと

- それが不可能なら、金銭による清算を行うこと

- どちらもできなければ、“沈黙の証明”として参加を認めること

ルミはファイルを睨みつけ、震える声で言った。

「……要するに、“誰か別の人間を差し出せ”ってことじゃない」

リコは静かに頷いた。

「代理名義を出すってことは、私たちが次の人を“巻き込む”ことになる。幽霊企業の出口戦略は、“連鎖”なのね」

■ 姉妹の決断

ナジカのラウンジで聞いた情報が頭をよぎる。

「幽霊企業は、資本じゃない。“感染”だ」

リコとルミは顔を見合わせた。

「私たちが抜けるには、誰かを差し出すか、徹底的にシステムの心臓を叩くしかない」

ルミは冷たく笑った。

「なら、叩くしかないわね。

……幽霊企業の心臓、どこにあるのか突き止める」

リコは頷いた。

「このUSBを餌にして、“監視者”を引きずり出そう。

勝手に私たちを幽霊にするなんて、ふざけてる」

■ 新たな影

その瞬間、部屋の照明が一瞬だけ揺れた。

次の瞬間、二人のスマホに同時にメッセージが届いた。

《了解。契約を確認した。お前たちは“正式参加者”として記録された》

リコとルミは凍りついた。

USBを閉じても、電源を落としても、その文字は消えなかった。

幽霊企業の監視者は、すでに二人の存在を“帳簿に書き込んだ”のだ。

第5章:幽霊企業に呑み込まれた姉妹

■ 自分の名義が“勝手に動く”恐怖

画面に浮かび上がった「リコ・ルミ合同会社」の文字は、まるで悪夢のようだった。

法人番号、架空の住所、偽装されたメールドメイン──すべてが自動生成されている。

リコはUSBを握りしめたままつぶやいた。

「これ……私たちがアクセスした瞬間に“参加者”として登録されて、もう取引ログが走ってるのね」

ルミは唇を噛んだ。

「つまり、もう私たちは“幽霊企業の従業員”ってわけか……笑えない冗談だわ」

姉妹の知らぬ間に、名義は裏社会の台帳へ書き込まれ、請求書が勝手に生成される。

入金があれば「彼女たちが受け取った」ことになり、犯罪履歴の断片が蓄積していく。

■ “所有者なき資本”が姉妹を呑む

幽霊企業の本質は「誰のものでもない」ことだ。

だが帳簿の中では、逆に“誰でも所有者になり得る”。

参加者の名前を借りて、資本は勝手に動き続ける。

リコは吐き捨てるように言った。

「これが幽霊企業の怖さよ。追跡者と被害者の境界がなくなる。掘り下げた瞬間に、自分の名前が資本の一部になる」

ルミは深呼吸をして答えた。

「だったら、抜ける方法を探すしかない。でも……“抜け道”があるのかしら?」

■ “生還条件”という取引

USBの隠しフォルダには、一枚のテキストファイルが残されていた。

タイトルは「EXIT」。

そこには奇妙な条件が並んでいた。

- 幽霊企業から脱出するには、新たな“代理名義”を差し出すこと

- それが不可能なら、金銭による清算を行うこと

- どちらもできなければ、“沈黙の証明”として参加を認めること

ルミはファイルを睨みつけ、震える声で言った。

「……要するに、“誰か別の人間を差し出せ”ってことじゃない」

リコは静かに頷いた。

「代理名義を出すってことは、私たちが次の人を“巻き込む”ことになる。幽霊企業の出口戦略は、“連鎖”なのね」

■ 姉妹の決断

ナジカのラウンジで聞いた情報が頭をよぎる。

「幽霊企業は、資本じゃない。“感染”だ」

リコとルミは顔を見合わせた。

「私たちが抜けるには、誰かを差し出すか、徹底的にシステムの心臓を叩くしかない」

ルミは冷たく笑った。

「なら、叩くしかないわね。

……幽霊企業の心臓、どこにあるのか突き止める」

リコは頷いた。

「このUSBを餌にして、“監視者”を引きずり出そう。

勝手に私たちを幽霊にするなんて、ふざけてる」

■ 新たな影

その瞬間、部屋の照明が一瞬だけ揺れた。

次の瞬間、二人のスマホに同時にメッセージが届いた。

《了解。契約を確認した。お前たちは“正式参加者”として記録された》

リコとルミは凍りついた。

USBを閉じても、電源を落としても、その文字は消えなかった。

幽霊企業の監視者は、すでに二人の存在を“帳簿に書き込んだ”のだ。

「……ねえリコ」

ルミが声を潜める。

「幽霊企業の“心臓”って、どこにあるんだろう?」

リコは手元のメモをめくりながら、冷静に答えた。

「銀行口座じゃない。サーバーでもない。……“記録”よ」

裏社会で動く金のほとんどは、表社会の帳簿の片隅に紛れ込んでいる。消去されたはずの取引記録や、廃棄されなかった請求データ。そこに命を吹き込むのがX-4219回線の役割だと、彼女は直感していた。

「つまり、幽霊企業の心臓は“数字”ってこと?」

ルミの問いに、リコは頷く。

「うん。数字は嘘をつかない。逆に言えば、数字を操るものが幽霊企業を蘇らせる」

二人は、ナジカのラウンジの奥、カウンター席で向かい合っていた。

ジャズの音が静かに流れる中、誰も彼女たちの会話に注意を払わない。だがリコとルミは知っていた──ここに集う客の何割かは、すでに“帳簿の心臓”に触れた経験を持つ者たちだ。

「姉さん……帳簿を追うって、つまり敵の腹の中に飛び込むようなものだよね?」

「そうね。でも、それしか道はない」

リコはグラスの氷を回しながら、心の中で計算する。幽霊企業の生死を左右するのは、ただ一枚の“黒帳簿”だ。そこに名前が残っている限り、倒産したはずの企業は蘇る。逆に、そこから抹消されれば完全に消滅する。

「私たちの仕事は……帳簿の“削除キー”を探すこと」

リコの目は鋭く光った。

ルミは小さく息をのむ。

「削除キー?」

「そう。幽霊企業は、ただ放置されているわけじゃない。必ず“管理者”がいる。その管理者が握っているのが削除キー。……つまり、命綱よ」

「でも、そんなのどうやって探すの?」

「方法はひとつ。監視者が撒いた“数字の痕跡”を逆算していく」

──誰が金を受け取ったのか。

──どの口座にログが残っているのか。

──どのシステムが動いているのか。

幽霊企業の心臓は、表と裏の狭間で規則正しく鼓動を打っている。

リコとルミは、それを止めるための戦いに足を踏み入れようとしていた。

次回予告

【裏社会の起業講座 第十話:黒帳簿の鍵を握る“無名の設計士”】

幽霊企業を蘇らせる“帳簿の心臓”。その削除キーを握るのは、名前も顔も知られていない一人の「設計士」だった。

彼はなぜ存在を隠し、どのようにして無数の企業を“生き返らせる”のか──。

リコとルミは、その設計士の正体を追い、黒帳簿の奥底に眠る“最後の取引”に辿り着く。

「鍵を奪うか、鍵に飲み込まれるか」──次回、幽霊企業の正体が暴かれる。

コメント